面对知识分子(下)

百花齐放、百家争鸣

1955年3月,一本叫作《植物分类学简编》的高等学校教科书问世。作者胡先骕在书中提到了苏联科学家李森科“关于生物学种的新见解”,认为这一学说“由于政治力量的支持”,才“一时颇为风行”。作者告诫中国的生物学研究者,必须要有深刻的认识才不至于被引入迷途。

今天看来,这只不过是稀松平常的学术观点上的一种见解,但在当时却引起了轩然大波。苏联专家向中国政府提出严重抗议;北京农业大学的六位讲师和助教给出版社写来慷慨激昂的信,要求停止出版胡先骕的著作,收回已售出的书,并要求胡作出深刻检查并公开检讨;作为中国植物分类学的奠基人和中国近代生物学的开创者,胡先骕竟没有出现在1955年6月的中国科学院学部委员的名单上。

理解任何历史现象,应该尽可能地回到它所处的时代。当时的中国,除了经济建设思路,科学文化也学习苏联。新中国成立时,为团结文学艺术工作者,组建了全国文学艺术界联合会(简称文联),1953年准备召开第二次代表大会时,有人便主张取消文联,理由是苏联没有这样的机构。直到毛泽东发了脾气,说苏联没有的我们为什么不能有,全国文联才得以保留。在学术研究上,更是受到苏联那种粗暴作风和教条主义的影响,存在着推崇一种学派、压制另一种学派的现象,甚至出现在今天看来多少有些滑稽可笑的乱贴政治标签的现象。比如,中国传统的医学被称为“封建医”,西医被称为“资本主义医”,苏联巴甫洛夫的医学才是“社会主义医”。

发展科学文化事业,到底应该采用什么样的方针政策,新中国领导人有着长期的思考和自己的打算。

1951年,关于京剧艺术的发展问题出现了争论。有人主张完全按传统行规来搞,有的主张京剧各流派以及地方戏种均顺其自然发展,有的认为传统的东西已经不适应新社会的需要,应该进行大幅度改造,有的剧目由此还被禁止演出。4月3日,由京剧大师梅兰芳任院长的中国戏曲研究院在北京成立,毛泽东亲笔题词“百花齐放,推陈出新”,主张对待传统戏曲要去其糟粕,取其精华,各种风格流派都要发展繁荣。

1953年,两位重量级的历史学家——郭沫若和范文澜,在中国古代历史的分期问题上发生了争论。郭沫若认为中国的封建社会是从春秋战国开始的,而范文澜则认为应该开始于更早一点的西周时期。人们希望喜欢研究历史的毛泽东能对此作出评判。尽管他本人更倾向于郭沫若的观点,但却没有给出谁对谁错的判断,而是对中国历史学研究给出四个字的建议:“百家争鸣。”1955年,毛泽东又把这四个字送给了研究中共党史的学者们。

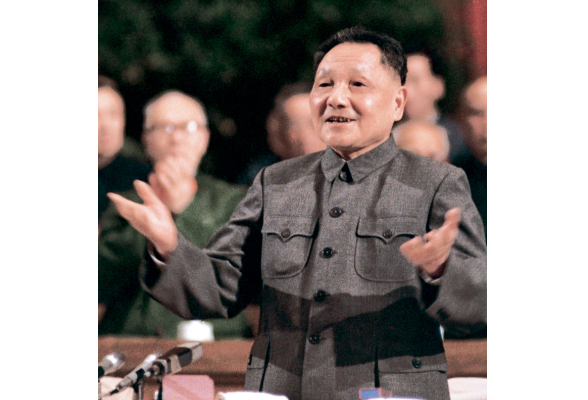

把“百花齐放”和“百家争鸣”这八个字连起来,作为党的方针,则是在1956年4月28日的中央政治局扩大会议上。毛泽东在这次会上一锤定音:“艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,我看应该成为我们的方针。”对于“百花齐放”,毛泽东解释说:“现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放。”对于“百家争鸣”,毛泽东解释说:“讲学术,这种学术也可以讲,那种学术也可以讲,不要拿一种学术压倒一切”“在中华人民共和国宪法范围之内,各种学术思想,正确的,错误的,让他们去说,不去干涉他们。”

这就意味着,中国共产党对自己领导科学文化事业的方式提出了新的要求,即从“依靠行政命令来实现自己的领导”,转向“提倡自由讨论和自由竞赛来推动科学和艺术的发展”。从此,中国人习惯把“百花齐放,百家争鸣”称作“双百方针”。而在西方,人们更愿意称之为“百花运动”。

“双百”方针的提出,为中国的文学艺术和科学研究带来了新的生机。用“兴奋”和“激动”这样的词汇来形容当时知识界的心情,应该是不过分的。

在戏曲界,一大批传统剧目被发掘、整理和上演,仅北京市就先后开放了京剧传统剧目20余出,同时收到著名老艺人献出和搜集的京剧剧目1000多个本子,1060余出戏。在文学创作上,题材和主题范围扩大了,体裁和风格多样了,涌现出刘宾雁的《在桥梁工地上》、王蒙的《组织部新来的青年人》、陆文夫的《小巷深处》等一批优秀作品。

在学术界,独立思考、自由讨论的气氛日益浓厚,在遗传学、经济学、社会学、史学、哲学、美学等方面都展开争鸣。毛泽东喜欢研究逻辑问题,当他发现关于形式逻辑的争论出现一边倒的情况后,三次邀请一些著名哲学家到中南海,听取他们发表学术观点。在大学,一些以往被认为是“唯心主义”的课程——比如罗素哲学、黑格尔哲学、凯恩斯经济学等得以重开。

有的老先生很难改变自己的思想,政府也不勉强他们。北京大学教授、著名哲学家熊十力申明,他拥护中国共产党,爱新中国,一辈子学的都是唯心论,无法改变自己的主张。国家并没有因此对他另眼相待,他继续担任全国政协委员,写的论著也由国家出钱,出版了七八种,公开发行。类似情况还有中山大学教授、著名历史学家陈寅恪,中央调他到北京担任中国科学院中国古代史研究所所长,因他提出“不宗奉马列主义”“不学习政治”而作罢。陈先生双目失明,在光亮处才能辨影,中山大学在他住宅楼前修了一条“白色水泥路”,以方便他散步。即便是在国家经济最困难的时期,陈先生也能享受到特殊照顾。

据初步统计,1956年举行的比较重要的全国性学术会议,有50多次,提供科学论文和报告2000篇以上。1956年出版的学术著作比从1950年到1955年6年内出版数量总和还要多。1957年前后,涌现了一大批人文社会科学期刊,如《中国电影》《诗刊》《学术月刊》《法学》《音乐创作》等。

对于“双百”方针,以及由此带来的繁荣景象,苏联则不以为然,表示怀疑。苏共中央总书记赫鲁晓夫就曾直截了当地对毛泽东说:“毛泽东同志,我们简直弄不清楚你们提的这个口号是什么意思。花有各种各样——美丽的花,讨厌的花,甚至有毒的花。”在坚持马克思主义指导地位,由共产党执政的国家,是否允许不同的学派、流派、观点同时并存,是一道历史难题。提出“双百”方针,是对这道难题作出符合科学文化发展规律的创造性回答。新中国做了当时世界上其他社会主义国家都不敢做的事情,显示出在科学文化建设上的自信、开放和包容。

然而,让毛泽东深感意外的是,我们党内也有不少人不赞同“双百”方针。

毛泽东在1957年2月阐述正确处理人民内部矛盾的问题后,此前本来为繁荣发展科学文化的“双百”方针,便被看成正确看待和处理人民内部矛盾的一种政治方法。1957年4月,中国共产党开展党内整风运动,并号召党外人士给党提意见,“双百”方针进而又成为开展整风运动的一种政治手段。知识分子对时局变化最为敏感,他们思想活跃,在文化、教育、科学等问题上发表不同意见,对党和政府工作中的缺点错误以及干部作风上的问题提出公开批评,由此出现言辞过激之论。这样一来,不少党内干部的反弹,便把账算到了“双百”方针身上。有人说,“双百”一出,“批评共产党的人多了”“人民内部闹事也发生不少”“都是百花齐放、百家争鸣这两条闹出来的”。

面对党内对“双百”方针的误解和疑惑,毛泽东感慨地说:“地委书记、地区专员以上的干部约一万多人,其中是否有一千人是赞成百花齐放、百家争鸣的都很难说,其余十分之九还是不赞成,这些都是高级干部呢!”

为此,毛泽东在1957年春天几乎逢会就讲“双百”方针,下的决心是很大的。仅以《毛泽东文集》收录的文章为例,从1月27日到3月19日,涉及“双百”方针的讲话就有六篇之多。在其他场合的有关讲话和对这个问题的批示就更多了。3月中旬,他南下天津、济南、南京、上海,三天做了四场讲话,都重点谈到“双百”方针。3月19日起草的准备在南京、上海党员干部会议上讲话的提纲中,他提出,“中国应当是辩证法发展的国家。采取现在的方针,文学艺术、科学技术会繁荣发达,党会经常保持活力,人民事业会欣欣向荣,中国会变成一个大强国而又使人可亲。”

64岁的毛泽东把自己比作是“游说先生”,苦口婆心地希望说服党内的同志明白:解决中国当时面临的各种社会问题,解决人们思想上长期存在的各种问题,必须继续“放”而不是“收”。

历史的发展常常出乎人们的意料。1957年夏天的反右派运动严重扩大化,给许多知识分子和他们的家庭带来了很难愈合的伤痛。

中共中央此后并没有宣布取消“双百”方针,但贯彻落实的力度不如从前了。即使在这样的情况下,新中国在文化建设上还是取得了不小的成绩。

一批优秀作品相继涌现。今天人们记忆深刻的便有柳青的《创业史》,杨沫的《青春之歌》,梁斌的《红旗谱》,罗广斌、杨益言的《红岩》,曲波的《林海雪原》,吴强的《红日》,冯德英的《苦菜花》这类长篇小说。1962年,中国开始设立自己的电影大奖,取名“百花奖”,用以表彰最受观众喜欢的优秀电影作品,推出的22位电影明星长时期成为观众的心中偶像。1964年,由周恩来总理重点抓的大型音乐舞蹈史诗《东方红》,将弘扬革命精神与追求艺术表现形式完美结合,有着很强的艺术感染力,被认为是难以复制的经典。

1965年,全国图书总印数为21.7亿册,刊物总印数为4.4亿册,报纸总印数为47.4亿份,分别比1956年增长21.9%、25.7%和81.6%。1966年,全国拥有78座电台、13座电视台,全国96%的县通了有线广播。这一时期,大量的文化馆、博物馆、公共图书馆得以创建和扩建。运用歌唱、舞蹈、演剧等多种艺术形式,在群众中开展宣传活动的文艺团体,活跃在中国的大江南北。甚至在遥远的内蒙古草原上,也有一支文化轻骑队,被牧民们亲切地称为“乌兰牧骑”。

无论从哪个角度讲,毛泽东提出的“百花齐放,百家争鸣”方针,都有着特殊的意义。尽管它只是一个口号,一个政策,但它对繁荣科学文化设计了一个最大可能的发展空间。直到今天,“百花齐放,百家争鸣”,仍然是写进2017年10月召开的中国共产党第十九次全国代表大会报告的基本政策。

打好科学技术这一仗

新千年以来,科学家们一直在思考为地球设立一个新的地质年代。这件事在2016年有了突破,他们宣布人类如今正生活在“人类世”纪元,并将开始的时间确定为1950年。因为这是核时代的开始,也是人类对地球产生巨大影响的时代的开始。

促使人类文明深刻改变并影响地球的,正是20世纪50年代前后全球范围内兴起的科技浪潮。1945年7月16日,第一颗实验性原子弹爆炸成功,原子能技术展现出前所未有的巨大前景;1946年,第一台计算机问世,1947年,第一支晶体管制成,人类进入了在机器上延伸大脑功能的时代;1953年2月28日,第一个DNA双螺旋结构的分子模型诞生,生命之谜从此被打开,一个新的分子生物学时代开启了;1957年10月4日,第一颗人造地球卫星发射成功,迈出了人类向空间进军的脚步,还登上了月球。

新中国领导人焦虑地观察着这一切。面对科学技术大幅度落后于发达国家的现实,周恩来在1956年1月的知识分子会议上大声疾呼:“现代科学技术正在一日千里地突飞猛进”“世界科学在最近二三十年中,有了特别巨大和迅速的进步,这些进步把我们抛在科学发展的后面很远。”在同一个会议上,毛泽东则直截了当下了决心:“要搞科学,要革愚蠢同无知的命。”后来他又说:“科学技术这一仗,一定要打,而且必须打好。”

新中国成立伊始,中央政府便正式组建了国家最高科学机构——中国科学院,集中了包括自然科学和社会科学在内的一批卓有成就的科学家。1955年,中国科学院成立了四个学部,即物理学数学化学部、生物学地质学部、技术科学部和哲学社会科学部。首批评选的233名学部委员,标志着中国最优秀的科学家进入了学术领导行列。与此同时,高等院校、产业部门、地方政府也都相继组建了各种专业性的研究机构。中国的科学技术事业,从此有领导、有计划地开展起来。

在全国范围内吹响“向现代科学进军”的号角是在1956年。中央政府当时的考虑是,要在12年之内使中国落后的科学技术接近世界先进水平。这年12月,787名科学家经过半年多的努力,编制出了《1956-1967年科学技术发展远景规划纲要(修正草案)》。《规划》共确定57项国家重要科学技术任务和616个中心问题。在此基础上,又挑选出有战略意义的12个重点,在人力、物力上予以优先保证。

在科学家们看来,有了科学规划,就有了奋斗目标。这个规划的主要任务于1962年提前完成,奠定了中国的原子能、电子学、半导体、自动化、计算机技术、航空和火箭技术等新兴科学技术基础,并促进了一系列新兴工业部门的诞生和发展。

在《规划》列出的12个重点中,原子能的和平利用排在了第一位。事实上,中央领导人对原子能的关注,开始得更早一些。1955年1月15日下午,毛泽东、刘少奇、周恩来等人在中南海颐年堂围坐一堂,仔细聆听地质学家李四光和核物理学家钱三强介绍与原子能科学发展相关的情况。盖革计数器在测量从广西采来的铀矿石标本时,其放射性不断发出“嘎嘎”声响,逗得在场各位领导人哈哈大笑。难以想象的是,中国要研制核武器的战略决策,就是在这个决策者们第一次看到铀矿石放射的场景中确定下来的。毛泽东说:“这件事总是要抓的。现在到时候了,该抓了。”他还以诗人的豪情说道:“我们只要有人,又有资源,什么奇迹都可以创造出来。”

对新中国领导人来说,原子武器并不是一个陌生的概念。美国曾在日本广岛和长崎扔下两颗原子弹,在刚刚结束的抗美援朝战争中,美国又数度用原子弹威胁中国。“二战”后的世界时刻面临着使用核武器的恐慌。打开核能潘多拉盒子的爱因斯坦晚年无比担忧,他说:“我们把核武器交到英国人和美国人手里”“但是目前来看,我们没有看见任何和平的保障。”法国科学家约里奥·居里曾善意地告诫中国:“你们要反对原子弹,你们必须要有原子弹。”

导弹的研制工作,也是在1956年提上日程的。1958年,毛泽东又提出“我们也要搞一点卫星”。由此,原子弹、导弹和人造地球卫星,共同构成了人们常说的“两弹一星”,成为那个时代发展尖端科学技术的重要代表。

1959年,中苏关系恶化,苏联政府停止对中国原子能研究提供援助,同时,中国经济进入严重困难时期。国际舆论界由此认为,中国“20年也搞不出原子弹来”。尽管面对着常人难以想象的困难,新中国领导人知道:只要手里没有原子弹,国家的安全就没有可靠的保障,中国的国际地位就难以提高,就会在国际战略上处处受制于人。为此,外交部长陈毅元帅说了一句很有气概的话:“即使当了裤子,也要把原子弹搞出来。”

正是靠着这样的精神,几代新中国的科研工作者们,在十分艰苦的条件下,克服困难,顽强拼搏,创造了常人难以想象的奇迹。后来,人们用了24个汉字来称赞他们干事业的精神,那就是:热爱祖国,无私奉献,自力更生,艰苦奋斗,大力协同,勇于登攀。

在这群人中,我们不得不提到一对师兄弟——中国导弹之父钱学森和他的师弟郭永怀,后来人们用一种娱乐明星一样的组合称呼这对科学男神为“冯卡门兄弟”。他们在1940年代相识于美国加州理工学院,师从“航空之父”流体力学大师冯·卡门。那个时候,活泼的师兄钱学森最喜欢的就是开车带着略显害羞的师弟郭永怀在美东地区兜风。1955年10月,钱学森怀着“要用学到的知识帮助中国进入世界强国”的抱负,冲破千难万险回到祖国。几个月后,他向尚在美国的师弟发出了热情的邀请:“快来!快来!”“这里才是真正科学工作者的乐园!”1956年秋天,郭永怀回到祖国,和师兄钱学森成为了搭档。他们作为中国科学院力学研究所的正副所长,投入“两弹一星”的研制工作。

1968年12月5日清晨,一架小型飞机在即将着陆时突然失事,一头扎在了首都机场附近的玉米地里。人们在现场发现,有两具烧焦的遗体紧紧地抱在一起,夹在他们中间的是一个皮质的公文包,放在里面的一份热核导弹试验数据文件完好无损。工作人员通过后脑勺残存的一点花白头发辨认出其中的一位是郭永怀,而另一位是他的警卫员牟方东。两人显然是在飞机坠地的一刹那,为保护这份数据材料而抱在了一起。得知噩耗的钱学森号啕大哭,心痛不已,以至于很多年后都不能释怀:“就那么十秒钟吧,一个有生命、有智慧的人,一位全世界知名的优秀应用力学家就离开了人世。”郭永怀牺牲后的第22天,中国第一颗热核导弹试验获得成功。

1964年10月16日,中国自行研制的第一颗原子弹爆炸成功。1966年10月27日,中国首次进行导弹核武器实验成功。1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星在酒泉卫星发射中心顺利升空,浩瀚的宇宙唱响了“东方红”的乐曲,中国从此进入航天时代。

各行各业的科学工作者们在那个艰苦的时代里,以科学的态度和拼搏精神,取得了一个又一个成就。1965年9月17日,中国科学家在世界上首次实现用人工方法合成蛋白质牛胰岛素。瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会化学组主席对此给予很高评价,并希望中国推荐领衔这一研究的科学家角逐诺贝尔奖。这项工作当时是由中国科学院生物化学研究所、北京大学化学系和中国科学院有机化学研究所三个单位的科学家共同完成的。中国方面希望以集体作为诺奖的候选人,但是这不符合诺奖的评选规定。在复杂的国际背景下,这项科技成就虽然与诺贝尔奖失之交臂,却也表明毛泽东时代的生物化学、实验有机化学及其交叉学科曾达到国际先进水平。

也是在这一时期,疟原虫在全世界范围内对奎宁类药物产生了抗药性,中国政府着手组织防治疟疾的专项研究。1972年,抗疟有效单体被中国科学家从中药青蒿中分离得到,定名为青蒿素。这项“缓解数亿人疼痛和压力,并挽救上百个国家数百万人生命”的科学成就,被国际同行们誉为“20世纪下半叶最伟大的医学创举”。40多年后的2015年,屠呦呦这位女科学家,因创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素的贡献,获得诺贝尔生理学或医学奖。

还有,体弱多病的青年数学家陈景润,在一间只有6平方米的小房间里,用了18年时间,演算了数麻袋的草稿,终于在1973年完成了破解“哥德巴赫猜想”中“1+2”的证明,使同时期拥有大型计算机的国外数学家感到惊讶。

朴实敦厚的农校科研人员袁隆平,1973年培育成功“三系法”籼型杂交水稻,使水稻单产在矮秆良种的基础上提高20%左右。1990年,杂交水稻作为中国的第一项农业技术转让给美国,试种结果,比美国的优良品种增产38%。杂交水稻为解决世界人口的粮食问题发挥了重大作用,袁隆平被誉为“世界杂交水稻之父”。2017年10月,袁隆平团队选育的超级杂交水稻品种“湘两优900(优千号)”实现平均亩产1149.02公斤,每公顷17.2吨,创造了世界水稻单产最高纪录。

1976年是毛泽东生命的最后一年。他让人找来刚刚翻译成中文的《中国科学技术史》,研阅起来。在科学这个问题上,毛泽东始终认为:自然界的发展永无止境,人类总是需要不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。也是在这一年,《中国科学技术史》的作者,一生致力于中国科技史研究的英国学者李约瑟,在地球的另一端用称赞的语气说道:“毛泽东缔造的新中国在东方燃起了另一支火炬,树立了不但可以为人民、并且可以由人民促进科学的榜样。”

为提高社会生产力,尽量满足人民的物质文化需求,新中国领导人倾注精力推动科学文化的发展。毛泽东甚至把发展科学和文化上升为国家的战略目标,很认真地提出了“科学文化现代化”的概念。当然,如果1950年代末以后,对知识分子的问题处理得更好一些,对“双百”方针落实得更好一些,毛泽东期望的科学技术这一仗也会打得更好一些。

- 新湘导读